最近娱乐圈的事儿多得像刷不完的短视频——一条接一条,眼花缭乱。

可就在这一堆热搜里,突然冒出一条消息,不吵不闹,却让人忍不住停下来看一眼:

易烊千玺和汤唯要合作一部短剧,叫《孔雀》。

这名字听着就有点意思。“孔雀”,不是那种哗众取宠的张扬,反倒让人想到雨林深处静静开屏的一瞬,安静、克制,又带着点神秘。

而这两个演员凑在一起,更像是一场意外的重逢——一个代表了年轻一代里少有的沉静与力量,另一个则是早已跳出喧嚣、自成一格的存在。

他们都不是靠话题活着的人。

他们的作品自己会说话,也正因如此,当他们的名字出现在同一个项目里,反而比任何炒作都来得更有分量。

网上有人说“期待值拉满”,其实哪有那么夸张?更多是心里轻轻一颤。

说到汤唯,她这个人本身就挺特别的。

你很难用“顶流”或者“爆红”去形容她。

她不像有些明星,一出场就得全场焦点;她更像是你在某个下雨天路过街角时瞥见的一个背影——没化妆,穿着宽松毛衣,头发随便一扎,手里拎着菜或一本书。

你不认识她,也不会立刻反应过来这是谁,但就是那一秒,你会莫名觉得:嗯,这个人,不一样。

打开APP,查看更多精彩图片

- 01

现在很多人追求“完美脸蛋”:无瑕皮肤、尖下巴、大眼睛,滤镜一开,千人一面。

可汤唯偏偏反着来。她不修图到极致,也不靠精修撑门面。

有人开玩笑说:“她原图比精修还好看。”

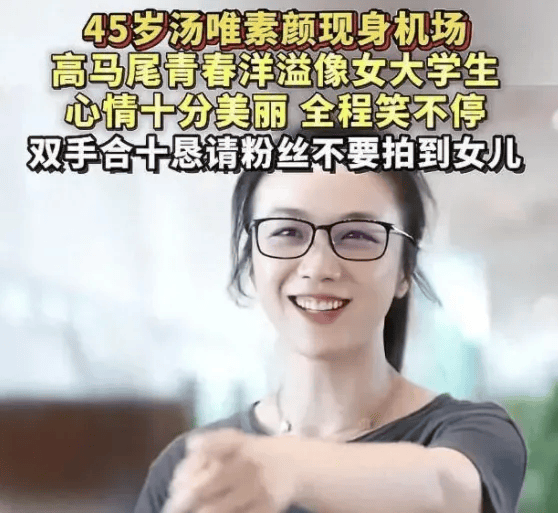

这话听着玄乎,但如果你看过她在机场被拍的照片,或者素颜接受采访的样子,就会发现——还真不是吹的。

她当然有“缺点”:眼角有细纹,眼神有时候透着疲惫,嘴角常挂着一丝倦意。

可这些所谓的“瑕疵”,非但没减分,反而让整个人显得更真实。

那种由内而外的松弛感,是再贵的护肤品和后期调色都换不来的。

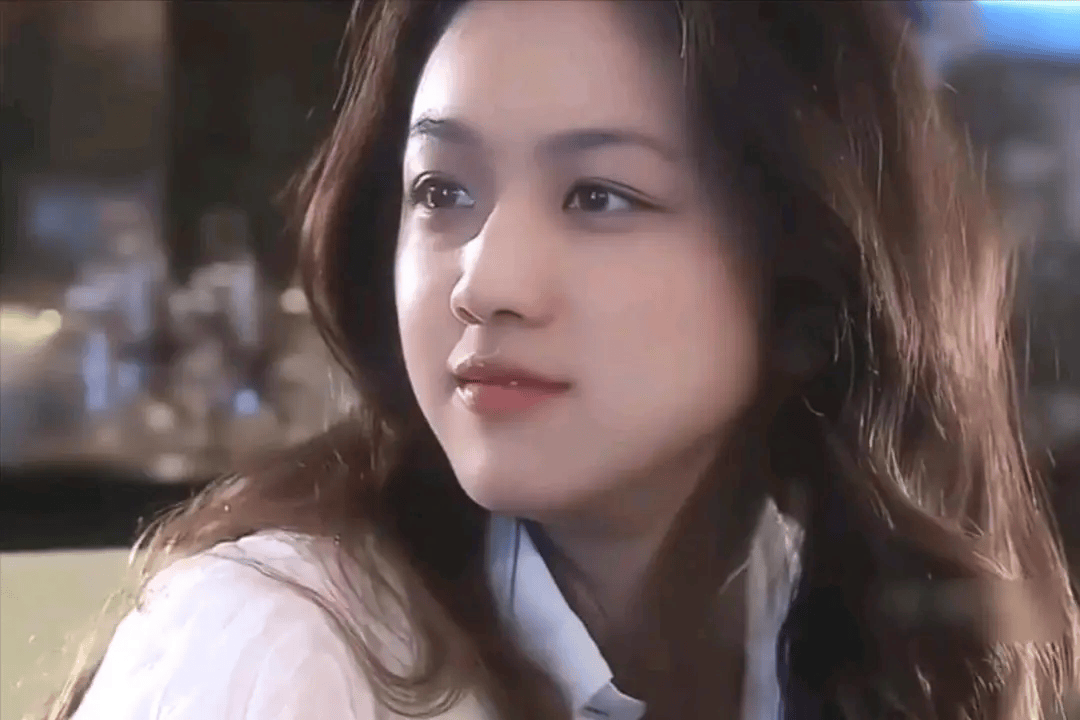

她不属于第一眼惊艳型。

你看她的照片,可能不会心跳加速。但只要你看过她演的《晚秋》里的女囚,或是《分手的决心》中那个冷静又脆弱的妻子,那种感觉就像春天早晨推开窗吹进来的风,一开始没察觉,等你喝完一杯茶才猛然发现:整个空气都不一样了。

她的脸线条柔和,下颌线舒展,没有攻击性,也不刻意讨好谁。

笑起来眼角皱纹清清楚楚,但她从不躲,也不假惺惺地用手去遮。

长发垂下来,走路时轻轻晃动,有种漫不经心的自在。哪怕周围再吵,她也能把自己活成一片安静的角落。

这种美,不需要华丽辞藻包装。它不像红毯上的钻石那样刺眼夺目,倒更像是老巷子里那棵梧桐树——四季轮转,各有姿态。

春天冒芽,带着一点青涩的生命力;夏天浓荫蔽日,给人遮阳;秋天落叶斑驳,安静得像一首诗;冬天枝干裸露,坦荡面对寒风。她在每个阶段的状态,都不是为了取悦别人,而是自然生长的结果。

- 02

在国内,大家总说她“太低调”“不够红”,甚至有人说她“资源一般”。可你要是换个地方看,情况完全不一样。

尤其是在韩国,汤唯几乎是现象级的存在。

三星电子请她拍广告大片——上一个享受这个待遇的华人女星,是张国荣。

SK-II韩国地区代言人?

不是本地顶流女演员,而是远在中国的汤唯。韩网每次讨论“最美亚洲女星”,底下总有人大声提名她,语气近乎崇拜。

他们甚至还造了个词:“汤唯效应”(Tang Wei Effect),专门用来形容她那种说不清道不明的氛围感——

不是靠妆容、造型,而是从骨子里散发出的一种知性、沉静、略带疏离的东方气质。

导演朴赞郁拍完《分手的决心》后直言:“如果不是汤唯来演,这个剧本我可能根本写不出来。”这不是客套话。

韩国影评人评价她:“看汤唯演戏,可以忽略国籍。”

这话听着奇怪,其实是最高级别的认可——因为她把自己的文化底色演得太完整,反而让异国观众忘了语言和地域的隔阂。

更夸张的是,韩国曾为她办过为期一个月的个人电影回顾展,循环放映她主演的作品。这在国外演员中极为罕见。

她没靠综艺曝光、社交媒体运营,也没有团队疯狂推流,只靠一部部扎实的作品,一点点走进了韩国观众的心里。

于是问题来了:为什么她在国外能“杀疯了”,在国内反而显得没那么亮眼?

答案也许就在于——她和这个时代,节奏不同频。

我们习惯了快节奏:今天发个视频,明天就想涨粉百万;演一部戏,恨不得天天上热搜。可汤唯偏偏走得慢,钻得深。

她不迎合流量,也不解释自己。她的存在本身,就是对“热度逻辑”的一种温柔反抗。

- 03

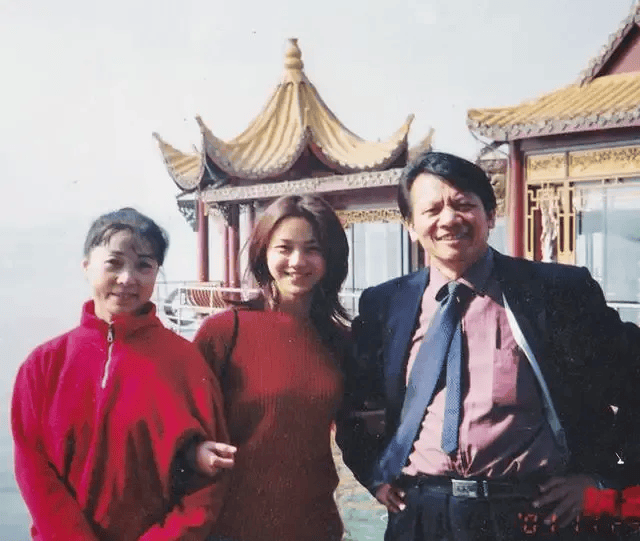

汤唯1979年出生在杭州。

父亲是画家,母亲曾是越剧演员。

西湖的烟雨、江南的慢生活、家里的艺术气息,早早给她种下了敏感又独立的性格。

高中那会儿她长到170cm,模样也渐渐长开,不少人来找她进艺术团。

但妈妈一心希望她好好读书,每次都替她回绝。

直到高三,这个一向听话的女孩第一次为自己做决定:我要学表演。

然后她拖着箱子住进了中戏附近一间不到十平米的小屋。

冬天冷得直哆嗦,她裹着棉被背台词;夏天热得睡不着,风扇吱呀响,她还在练发声。连考两年落榜,哭过,失望过,但她没放弃。

第三年春天,槐树刚抽新芽,她终于收到了录取通知书——虽然是导演系。

二十七岁那年,她穿着学士服站在毕业照里格外显眼。对很多人来说,三十岁前事业起步已是常态,而她的演员之路,这才刚刚翻开第一页。

毕业后并不顺利。

同学有的已经成名,有的接到大片邀约,而她只能跑龙套,演些连名字都没有的角色。

那时的她大概也没想到,命运真正的转折点,正在悄悄靠近。

2007年,李安筹备十年的《色戒》开机。

备选名单上有刘亦菲、舒淇、大S……最后他选了当时默默无闻的汤唯。

原因很简单:“我看到她听戏时的眼神,就知道她是王佳芝。”

为了演好这个角色,她拼到了极致。

八个月时间,每天穿旗袍、踩高跟鞋,练仪态、步态、坐姿、眼神;学上海话、苏州评弹,研究民国女性的生活细节。

她说:“我不是最出色的演员,但我可以是最认真的那个。”

电影上映后轰动全球,拿下七项大奖,包括金马奖最佳影片和最佳导演。

可随之而来的,是一场风暴。

因为片中的尺度,她一度被封杀:代言解约、项目撤换、恋情破裂……一切在一夜之间崩塌。

- 04

“那段时间,我把自己关在家里三个月。”

多年后她在采访中轻描淡写地说,“后来想通了,既然国内暂时不能演戏,那就去留学吧。”

于是她带着五十万片酬去了伦敦。

这笔钱远远不够支撑几年留学,她开始街头表演、教羽毛球、参加设计比赛赚学费。等公交时背单词,超市排队时默念课文,熄灯后打着手电啃语法书。

老师回忆她:“别的学生假期游遍欧洲,她却永远在图书馆。”

三年后,一封来自香港的剧本打破沉默。

《月满轩尼诗》让她重回银幕。接着是《晚秋》,这部片子不仅让她在韩国狂揽十项最佳女主奖,成为韩国三大奖史上首位外籍影后,也让她遇见了生命中的另一半——韩国导演金泰勇。

2014年,他们在瑞典法罗岛办了一场极简婚礼,只请了最亲近的亲友。

“爱情来了就是来了,和国籍无关。”

她说得很平静,却道尽了一段跨国姻缘背后的坚定。

- 05

结婚后的汤唯,身上的“汤唯味”更浓了。

她不再追逐热度,也不参与娱乐圈常见的资源争夺。

遇到真正打动她的剧本,她还是会一头扎进去,反复琢磨角色的心理。

拍《北京遇上西雅图》时,为了体会孕妇的身体负担,她每天背着装满铅球和大米的双肩包走路;

在《地球最后的夜晚》片场,化妆师还原不了真实的伤痕效果,她直接捡起碎瓦片在自己肩上划出血痕,然后淡淡地说:“这样行了吧?现在可以拍了。”

这些事听起来有点极端,但对她来说,不过是忠于角色的基本态度。

她始终相信,演员的责任不是“表演痛苦”,而是“理解并呈现真实”。

而在戏外,她活得越来越像我们理想中的“生活家”。

别人挤破头想住市中心豪宅,她却把家安在乡下。

没有微博,没有工作室,不直播带货,也不参加无聊的商业活动。

闲暇时看书、练书法、画画、跟着播音老师练发音——全是些“无用之事”,却一点点滋养着内心的丰盈。

她喜欢带孩子一起下地干活:除草、施肥、摘菜,教他们认识泥土、昆虫、四季的变化。“有些课,课本给不了。”她说。

有一次朋友去看她,发现她正在院子里晒豆角。

阳光洒在竹匾上,她蹲在那里一条条铺开,动作细致得像在完成一件艺术品。

朋友感慨:“你怎么能把日子过得这么具体?”她笑了笑:“日子不就是由这些具体的时刻组成的吗?”

那一刻你就懂了——她的从容不是装出来的,也不是逃避现实,而是一种主动选择的生活方式。

回头看汤唯的经历,你会发现,她的每一步,几乎都在“逆流而上”。

她的人生,像极了故乡杭州的雨——初看温润绵长,细品却藏着力量。她经历过捧杀,也承受过冷遇,但从没迷失方向。

美貌对她来说只是皮相,真正塑造她轮廓的,是那些沉默中的坚持、低谷里的自律、繁华外的退守。

在这个人人都急于被看见的时代,汤唯教会我们的,或许正是另一种活法:

不必时刻闪耀,也可以恒久发光。

她不争,却自有山河。