2025年11月,东京电影节的奖项争议尚未平息,白百何一句“还能这么操作…”的暗讽,不仅让《春树》的评奖结果陷入舆论漩涡,更意外将14年前与高露的旧怨重新拉回公众视野。

一边是白百何延续“内娱敢言”人设,暗指行业不公;另一边是网友翻出2011年她曝光高露隐婚生子的往事,质疑其“习惯性越界”。

这场跨越十余年的争议,早已不是简单的艺人不和,而是一面照妖镜,折射出内娱圈关于隐私边界、艺德标准、人设博弈的深层矛盾。

14年前,《家的N次方》让高露凭“栗子姐”一战成名,也让白百何因“赵雯”的负面人设饱受争议;14年后,白百何以文艺片冲击国际奖项寻求复出,高露则凭借《知否》《都挺好》等作品稳坐实力派阵营。

两人的人生轨迹因一场隐私曝光事件悄然分野,而这场争议的轮回,更让我们看清:内娱的“真性情”从来不是无底线直言,“沉默”也未必是懦弱,在名利场规则之下,每个选择都藏着生存的智慧与代价。

一、2011年导火索:换角疑云与隐私曝光的连环局

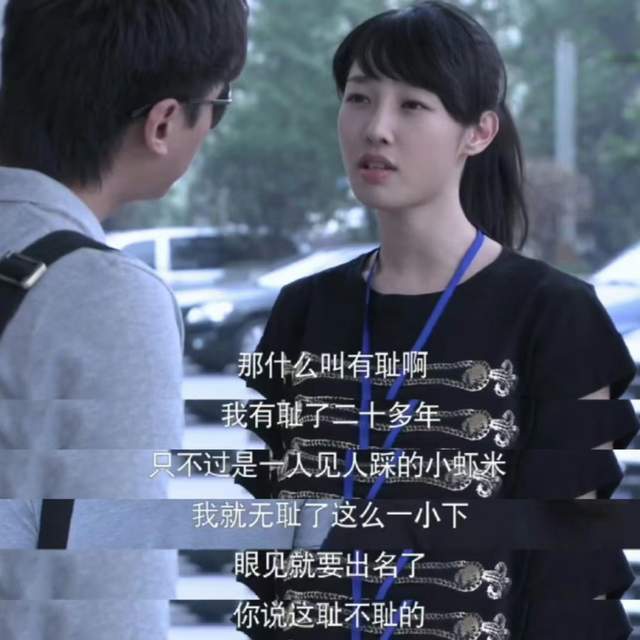

2011年,赵宝刚导演的《家的N次方》成为现象级爆款,这部聚焦重组家庭的剧集,捧红了高露与白百何两位核心女演员,却也埋下了争议的种子。据业内爆料,剧中知性温柔的“薛之荔”(栗子姐)一角,最初定的演员是刚产后复出的白百何,她本急需正面角色重塑形象,而“栗子姐”的人设无疑是绝佳选择。

但编剧见到高露后,认定其气质更贴合角色的温婉通透,最终临时换角,让高露出演女一号,白百何则被安排饰演拜金心机的女三号“赵雯”。

角色反差直接投射到市场反馈上。高露凭借“栗子姐”收获全网喜爱,“国民姐姐”的称号不胫而走,更拿下年度最佳女新人奖,事业一路高歌;而白百何饰演的“赵雯”因人设负面,成为观众吐槽对象,即便演技可圈可点,也难掩角色带来的负面观感。一边是鲜花掌声,一边是争议吐槽,这种强烈对比让外界开始猜测两人私下关系不和。

真正的引爆点发生在2011年7月24日。剧集热播期间,白百何在微博发文:“咨询产后瘦身的可以直接找@演员高露,我师姐产后只有我一半瘦”,还调侃“组里演员居然都有孩子了”。

彼时高露从未公开婚育状况,在观众眼中仍是“单身知性”的形象,这条微博瞬间让她陷入舆论漩涡。对于事业上升期的女演员而言,“隐婚生子”在当时的行业环境下,意味着可能失去大量青春题材资源,甚至被贴“戏路受限”标签。

面对追问,高露低调承认已婚事实,平静回应“婚姻不影响事业”,全程未公开指责白百何半句。而白百何不仅未道歉,反而后续发文强调“社会不接受真实”,将自己的行为包装成“敢说真话”,被网友质疑借“真性情”掩盖不当行为。更耐人寻味的是,此前她就曾暗讽“隐婚扮清纯”,种种迹象让外界猜测这场“爆料”并非无心之失。

事件的影响立竿见影。高露原本大好的星途急转直下,后续多年几乎与女一号绝缘,只能在各类影视剧中出演配角,最知名的便是《知否》中的“林小娘”。而白百何则凭借《失恋33天》《捉妖记》等爆款电影,逆袭成为华语电影首位“票房女王”,那场隐私曝光的争议,渐渐被她的事业光环所掩盖。

二、2025年舆论回旋镖:东京电影节风波扯出旧怨

2025年,41岁的白百何面临事业关键节点。经历过“一指禅”事件的低谷后,她急需一部有分量的作品重回巅峰,入围东京电影节主竞赛单元的《春树》便是她转型文艺片的核心之作。网传她的角色戏份占比高达70%,是绝对的“大女主”,也被视作影后有力竞争者,拿下这个奖项意味着她将彻底摆脱过往阴影。

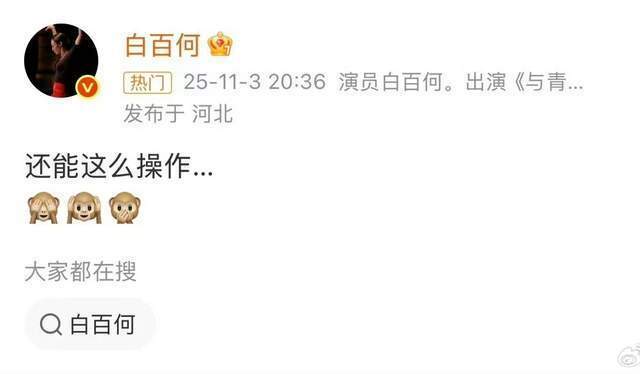

但奖项归属再次超出预期。11月3日,颁奖礼尚未举行,白百何突然在微博发布“还能这么操作…”,配上“三捂”表情包,其IP地址显示在河北,与“应在东京参加电影节”的行程相悖,瞬间引发猜测。紧接着,疑似她的朋友圈截图流出,内容是“得鱼忘筌”与“过河拆桥”漫画,被解读为暗指自己为影片奠基,却被他人“摘桃”。

舆论迅速沸腾,网传同片男演员王传君将凭“不足40分钟戏份”斩获最佳男演员,而白百何颗粒无收,背后是“沪圈资本施压评委”。支持她的网友认为这是“对抗行业潜规则”,延续了她的“敢言”人设;质疑者则批评她“无证据引导舆论审判”,有炒作嫌疑。

就在争议愈演愈烈时,网友翻出2011年白百何曝光高露隐私的旧事,舆论瞬间就有了反转。“当年曝光高露隐婚,现在又暗讽同行,是不是习惯性针对别人?”“一边说行业不公,一边自己越界,艺德何在?”类似质疑声越来越多,原本支持白百何的声音被大量反噬,电影节奖项争议渐渐变成对她过往行为的集中审视。

两次争议中,白百何都试图塑造“受害者”与“敢言者”双重人设。2011年将爆料解读为“说真话”,2025年以“揭露不公”姿态发声。但网友态度已明显变化——早年娱乐圈对“真性情”包容度更高,而如今社交媒体发达,公众对“艺德”要求更严,这种“边界感模糊”的行为不再被轻易接受。

与此同时,高露的状态形成鲜明对比。隐私曝光事件让她事业停滞多年,但她从未公开抱怨,默默打磨演技,凭借《都挺好》的“吴非”、《我是余欢水》的“甘虹”等立体配角重新获得认可,成为“实力派黄金配角”。旧怨重提时,她依然保持沉默,不蹭热度也不控诉,这种低调体面反而收获更多好感。

三、争议焦点:真性情与人设的边界到底在哪?

这场跨越14年的争议,核心在于触碰了内娱最敏感的议题:隐私与艺德的边界、真性情与人设的区别、沉默与发声的选择,每个争议点背后都藏着公众对行业生态的不同期待。

1. 隐私曝光:是“真性情”还是“越界伤害”?

支持白百何的网友认为,娱乐圈充斥虚假人设,她的行为打破了虚伪,“敢说真话”值得肯定;东京电影节风波中,她的发声更是揭露行业潜规则,这种“不沉默”难能可贵。

但反对者指出,“真性情”绝不能成为伤害他人的借口。高露的婚育状况属于个人隐私,是否公开、何时公开理应是她的自由。白百何的“爆料”客观上导致其资源下滑,本质是“借真话之名行伤害之实”。

更讽刺的是,白百何自己也曾经历隐私曝光的困扰,“一指禅”事件中私人生活被无限放大,事业几近绝境,彼时她深知隐私被侵犯的痛苦,却未能共情高露,这种双重标准让网友难以接受。

事实上,公众人物的隐私边界一直是行业灰色地带。艺人的部分生活难免被关注,但婚育、家庭等与职业无关的私人信息应得到尊重。白百何的问题在于,将他人隐私作为表达个人情绪(或报复)的工具,早已超出“真性情”范畴,触及艺德底线。

2. 人设博弈:“敢言”是加分项还是双刃剑?

白百何的“敢言”人设是娱乐圈典型的双刃剑。早年,在流量明星普遍“谨言慎行”的环境下,她的直率让她显得格外特别,收获大量粉丝,也成为区别于其他女演员的独特标签。从回怼“撞脸”争议到综艺“手撕”杨颖,再到如今暗讽电影节不公,这种“敢说”特质贯穿她的职业生涯。

但随着时间推移,人设弊端逐渐显现。“敢言”的前提是“有分寸”,缺乏边界感就容易变成“没教养”。东京电影节风波中,她无实质证据却引导舆论,让同片演员王传君陷入“资本傀儡”争议,也让自己口碑反噬;14年前曝光高露隐私的行为,更让“敢言”人设蒙上“睚眦必报”的阴影。

反观高露,她选择了完全相反的路线——不立人设、不蹭热度、低调行事。在娱乐圈,“沉默”常被视为“弱势”,但高露用行动证明,沉默也可以是一种力量。她没有用“受害者”身份博同情,而是凭借过硬演技说话,这种“靠作品立足”的方式虽见效慢,却足够稳固。当白百何还在为人设争议缠身时,高露已凭借扎实角色在观众心中站稳脚跟。

3. 舆论轮回:社交媒体时代,“旧账”难翻篇

这场争议也展现了社交媒体时代的舆论特质——历史行为永远可能被重新审视,艺人的“旧账”随时可能被翻出。2011年,互联网传播范围有限,隐私曝光事件虽引发争议,但很快被新新闻覆盖;而2025年,信息传播呈现“永久化”和“裂变式”特点,只要有人提起,旧事件就会被迅速打捞,引发新一轮讨论。

这种“舆论回旋镖”效应,对艺人言行提出了更高要求。有些艺人为短期热度做出边界感模糊的行为,却忽视了这些行为会成为职业生涯的“定时炸弹”。白百何的经历正是如此,14年前的一次“任性发言”,在14年后成为口碑崩塌的导火索,这也提醒所有艺人:娱乐圈没有“一劳永逸”的热度,只有“言行一致”的体面,才能走得长远。

四、深层反思:内娱生存法则的变迁

白百何与高露的14年争议,折射出内娱圈生存法则的巨大变化。从2011年到2025年,娱

乐圈的审美、规则和公众期待都在迭代,这场争议正是这种变化的集中体现。

早年的内娱,流量和作品是衡量艺人价值的核心标准,只要有足够热度和爆款作品,一些“小瑕疵”往往被忽视。白百何能在2011年争议后逆袭,正是因为后续产出了票房爆款,用商业价值弥补了口碑争议。

但如今,公众对艺人的评价体系已根本改变,“艺德”成为重要标尺,甚至超过流量和人设。近年来,不少流量明星因“失德”被全网抵制,印证了“学艺先学德”的道理。白百何的争议在2025年引发强烈反噬,正是因为公众对“艺德”的要求越来越高,不再容忍“靠伤害他人博眼球”的行为。

同时,娱乐圈从不缺“人设”,但“真性情”一直是最受欢迎的标签。因为在充满虚伪和套路的名利场中,“真实”本身具有稀缺性。

但很多艺人误解了“真性情”的含义,将“任性”“口无遮拦”等同于“真性情”,最终反噬自身。真正的“真性情”,是“知世故而不世故”,是在坚守善良与分寸的前提下,保持内心的纯粹与直率。像周迅的直率从未越界,黄渤的风趣总能照顾他人感受,这样的“真性情”才会被长久认可。

这场跨越14年的争议终会平息,但它留下的思考值得行业铭记。内娱的成熟,不仅需要优秀的作品,更需要清晰的边界感和过硬的艺德。艺人的立身之本,从来不是人设的光鲜或一时的热度,而是尊重他人的善良、坚守底线的分寸,以及经得起时间考验的作品。

当行业不再被人设博弈裹挟,当艺人懂得在发声与沉默间把握平衡,内娱才能真正摆脱争议漩涡,走向更健康的未来。