一段几十秒的小视频让张雪峰再次冲上了热搜。

视频里,不是在教育咨询的直播镜头前,不是在高校讲座的讲台上,而是在演唱会的人群中,他戴着口罩,侧身和身边女子交流,神情放松。

图源:抖音

争议怎么就突然来了呢?

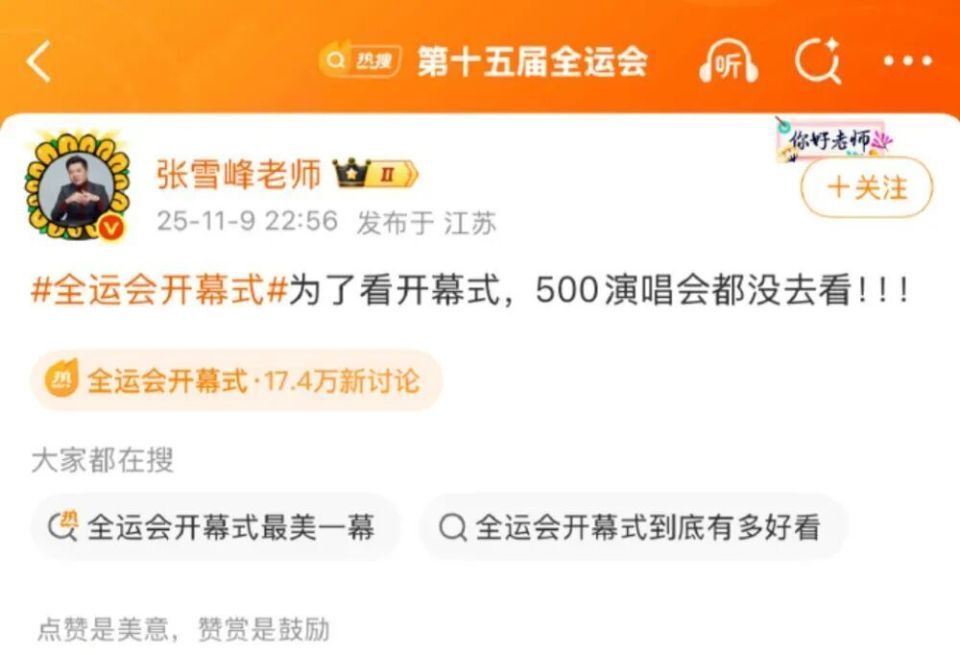

有人扒出他早前的一条微博:为了去看全运会开幕式,特意放弃了心心念念的伍佰演唱会。

一边是“舍小我赴家国”的公开表态,一边是“现身演唱会”的视频实锤,网友们当然就瞬间炸了锅。

“张雪峰被拍到看演唱会是真的吗?”视频画面清晰,他的身形特征明显,是他的事实已经板上钉钉了。

当然,更棘手的是衍生出的猜测——“这是出轨实锤”。

张雪峰的回应来得很快,就在他的常规直播里,他怒怼造谣者,情绪激动的样子,倒符合他一贯“敢说敢骂”的风格。

图源:抖音

出轨的谣言算是停止了,但核心争议没散。

网友真正在意的,从来不是他看没看演唱会,而是“说过的话不算数”。那条关于全运会和伍佰演唱会的微博,当初发出来时收获了不少好感。

图源:微博

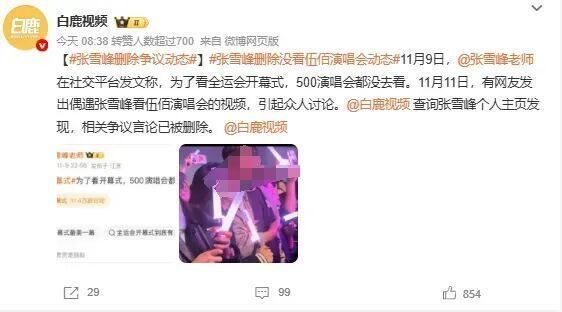

虽然现在这条微博已经被删了,但删了不代表没有存在过。

图源:微博

大家觉得,一个聚焦教育的公众人物,愿意为全运会开幕式放弃个人娱乐,是有家国情怀的表现。

可如今视频曝光,当初的“悲壮抉择”成了“随口一说”。这种反差,让他一直以来的“敢说真话”人设,出现了一道明显的裂痕。

张雪峰能火,靠的就是“真诚”二字。在教育咨询这个信息不对称的领域,他用直白甚至有些糙的话,把大学专业、就业前景讲得明明白白。

家长们觉得他不绕弯子,学生们觉得他能说到点子上。“有问题找张雪峰”,成了很多人填报志愿时的口头禅。

这种信任,是他最宝贵的资产。但人设这东西,就像精美的瓷器,立得越稳,摔得越疼。

他或许没意识到,公众对他的宽容,是建立在“他说的是实话”这个前提上的。

当“放弃演唱会”的表态被证伪,人们会下意识地怀疑:他那些教育建议里,有没有掺着类似的“场面话”?

有人说,不就是一条微博吗,至于上纲上线?

可公众人物的每一句话,本质上都是一种承诺。尤其是当话语带着明显的价值导向时,就不再是个人生活记录。

全运会开幕式代表的集体情怀,伍佰演唱会代表的个人喜好,他把两者对立起来,塑造了一个“以大局为重”的形象,本质上是在消费公众的情感认同。

更有意思的是,这不是他第一次因为“人设”引发争议。之前他被短暂封禁又恢复直播时,直播间人气爆棚,粉丝刷着“支持”的弹幕,把他的回归当成了一种“胜利”。

图源:抖音

那段时间,他的发言里,多了不少贴合主流情绪的表达。这本身没问题,爱国、正能量从来都值得提倡,但问题在于,这些表达一旦和个人行为脱节,就会变成“凹人设”。

张雪峰肯定是爱国的,就像他在教育领域的专业度毋庸置疑一样。但表达爱国的方式有很多种,没必要非得用“放弃个人喜好”来证明。

真正的爱国,是做好自己的本职工作,是在教育咨询中帮更多学生少走弯路,而不是靠一条对比鲜明的微博博眼球。

这次事件里,有不少人抱着“幸灾乐祸”的心态。他们不喜欢张雪峰的犀利,觉得他“制造焦虑”,这次终于抓到了他的“小辫子”。

这种心态可以理解,但把焦点放在“落井下石”上,反而忽略了更重要的问题:公众人物该如何与自己的人设相处?

娱乐圈的例子已经够多了。有人立“深情好男人”人设,结果被曝出轨;有人立“学霸”人设,结果被扒学历造假;有人立“勤俭节约”人设,结果私下奢靡无度。

每一次翻车,都是人设与真实的背离。张雪峰的优势在于,他的核心价值不是人设,而是专业能力。

学生和家长找他,不是因为他“爱去全运会”,而是因为他能帮着分析“哪个专业好就业”“哪所学校性价比高”。

他在教育领域的积累,不是一条微博就能推翻的。但如果这种“口嗨式人设”越来越多,迟早会消耗掉人们对他专业能力的信任。

直播里怒怼网友时,张雪峰说“别拿这点事来烦我”。他可能觉得委屈,觉得网友小题大做。但他没明白,网友的“烦”,本质上是一种失望。

大家失望的不是他看了演唱会,而是他把公众的信任当成了塑造人设的筹码。

网络时代,公众的记忆或许短暂,但感受很真实。一句随口的谎言,一次刻意的包装,可能当下会收获掌声,但迟早会露出马脚。相反,一句坦诚的道歉,一份扎实的专业能力,才能真正留住人心。

而对我们普通人来说,这次事件也该让我们反思:我们追捧一个公众人物,到底该追捧他的人设,还是他的价值?