黄晓明这事儿,挺有意思的。

48岁生日,圈里静悄悄的,没几个人吭声。可就在前脚,他还拿着金鸡奖最佳男主角的提名,按理说正是风光的时候。

一边是专业上的认可,一边是人际上的冷落。这反差,比电影还戏剧。

很多人说,是因为他最近的电影票房不行,或者怪他那个新女友口碑不好。

其实,都说偏了。

这事儿的根子,不在别人,恰恰就出在黄晓明自己身上,出在他那个被夸了半辈子的“好人品”上。

好人卡,成了他最贵的“账单”

说黄晓明人好,那真不是客气话。

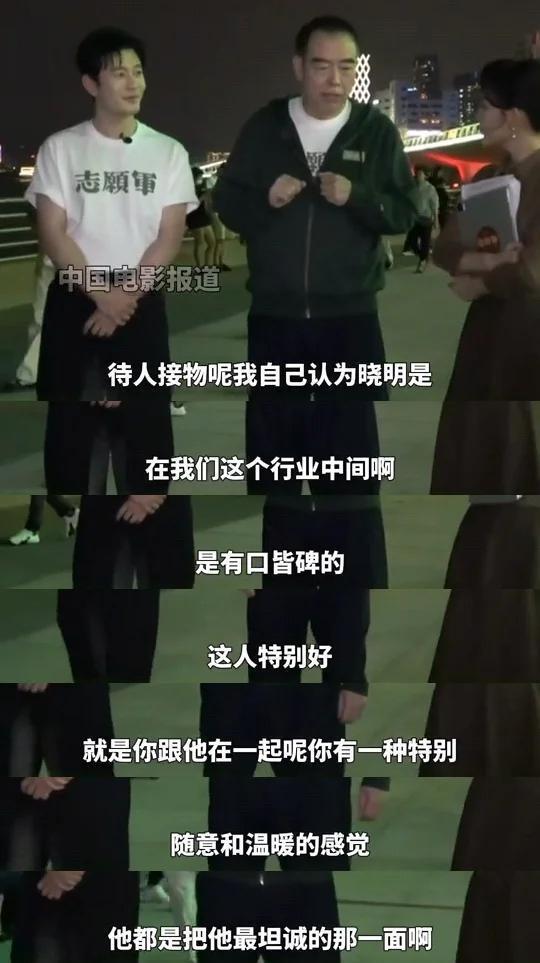

陈凯歌夸他,谢娜赞他,杨紫说他“傻傻的真诚”。跟组的普通工作人员,也几乎没人说他不好。

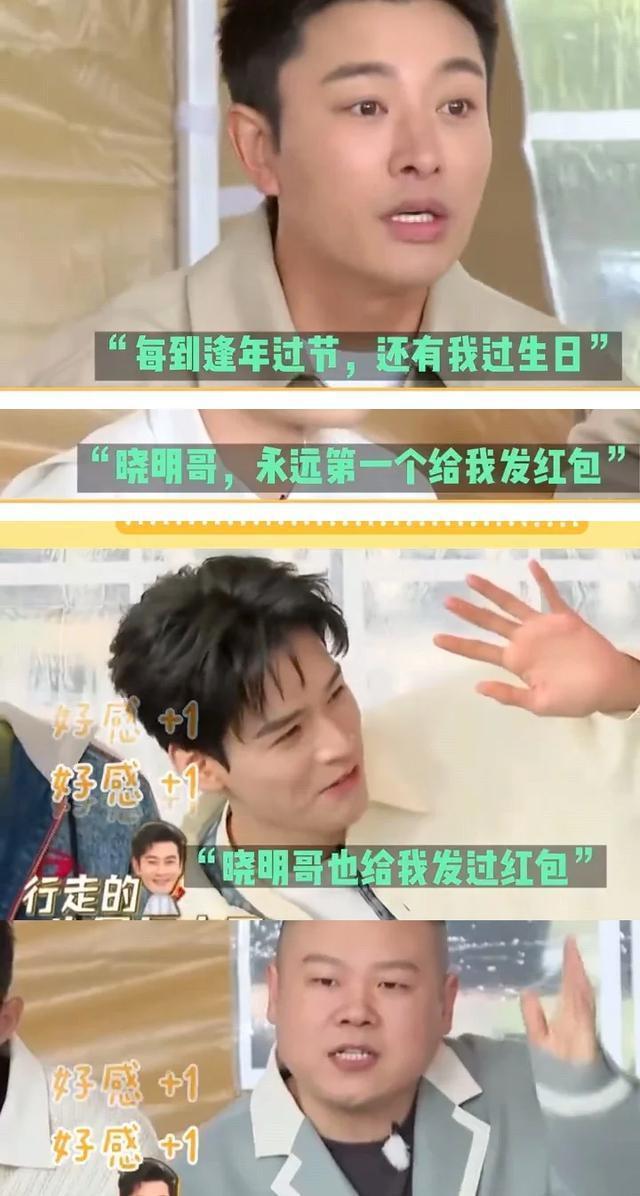

他会给合作过的演员挨个发红包,会在活动上帮腿脚不便的白百何推轮椅。这种事儿,他干了不是一年两年了。

这份仗义和周到,在早些年的娱乐圈,就是他最硬的“通行证”。

导演看他人好,愿意给机会。制片方看他人脉广,乐意找他合作。他靠着这份“好人缘”,一路走到了“华谊一哥”的位置。

但问题来了。

一个人的优点,有时候也会变成他最大的缺点。

黄晓明的“好”,慢慢变成了一种“没原则的好”。说白了,就是不好意思拒绝。

朋友找他帮忙,他抹不开面子。人情债欠在那了,递过来一个烂剧本,他也就半推半就地接了。

所以你看他的作品,就像坐过山车。

遇到陈可辛这种能按住他、逼着他演的导演,他就能交出《中国合伙人》这样的好东西。可一旦没人管着,他自己选的那些,十有八九都透着一股“油腻”味儿。

他不是没演技,他是没有拒绝烂片的“狠心”。

这份“烂好人”的心态,让他的作品质量极不稳定。观众一次次地期待,又一次次地失望。慢慢地,“黄晓明”这三个字,就不再是电影质量的保证了。

这笔因为“好人品”而欠下的“作品债”,如今到了要还的时候了。

从“老好人”到“没眼光”,一步之遥

这种“不懂拒绝”的性格,不光影响了他的事业,更要命的是,它延伸到了他的个人生活里,直接摧毁了他的观众缘。

最典型的,就是他的感情选择。

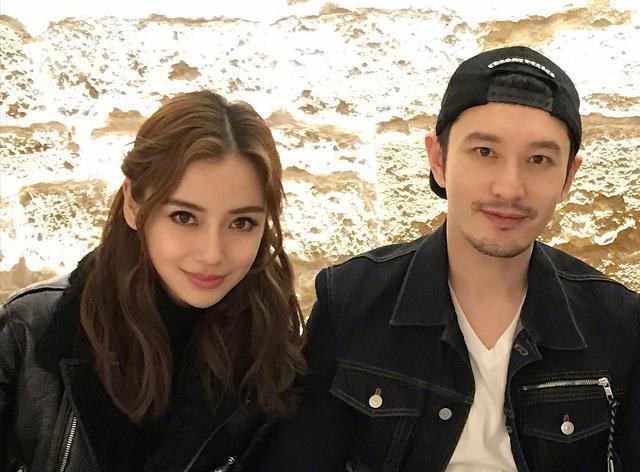

咱们先不说感情本身的是非对错,就看结果。他和杨颖那场“世纪婚礼”,几乎动用了他当时所有的人脉和资源。

对他自己来说,这可能是“爱她就要给她最好的”一种极致表达。是一种“好男人”的担当。

但在大众眼里,这场过度炫耀的婚礼,成了他“爱出风头”和“油腻”的顶峰。

他把对一个人的好,毫无保留地展现在了聚光灯下。这份“好”,没有给他加分,反而让他背上了沉重的标签,直到今天还没能完全撕掉。

离婚,算是体面。

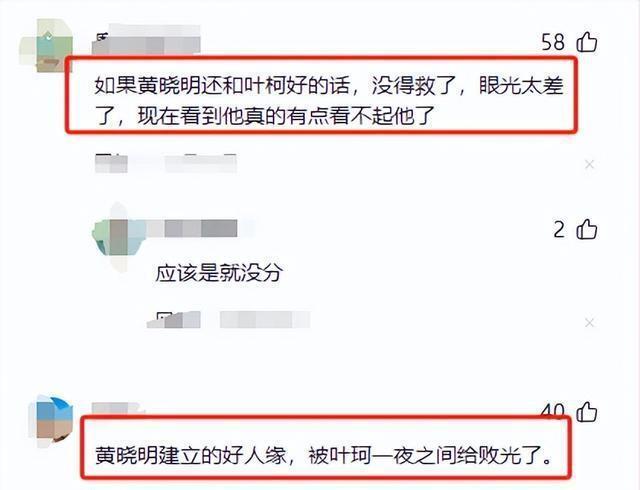

可之后跟叶柯的绯闻,再一次让大家觉得,黄晓明的眼光,是真的不行。

大家不是对叶柯本人有多大意见,而是不理解,作为一个一线男星,他为什么总是把自己卷进这种说不清道不明的争议里?

一个对自己羽毛不够爱惜的明星,观众是不会买账的。

一次是偶然,次次都这样,大家心里就给他定了性:这个人,心是好的,但脑子是糊涂的,眼光是不行的。

当“老好人”和“没眼光”画上等号,他在观众心中的信任度,就彻底崩盘了。

人品不能当饭吃,朋友只看利弊

现在,我们再回头看他那个冷清的生日,一切就都说得通了。

现在的娱乐圈,早就不是以前那个靠喝酒拜码头就能混得开的“人情江湖”了。它是一个冷冰冰的商业市场。

每个明星,都是一个“品牌”。品牌的价值,看的是什么?

看你的作品扛不扛票房,看你的口碑过不过硬,看你有没有商业风险。

其他明星为什么不公开送祝福了?

真的就是人走茶凉吗?不完全是。大家都是生意人,都在盘算利弊。

跟你黄晓明公开互动,对我有什么好处?你的电影刚扑街,你的恋情有争议,你的观众缘在下滑。

现在跑去跟你“抱团”,不仅捞不着好,还可能被网友一块儿骂,影响我自己的品牌形象。

这笔账,谁都会算。

不是朋友们无情,是市场太现实。你人品再好,也抵不过你商业价值的下滑。

那些沉默的同行,用最体面的方式,表达了最真实的态度:晓明哥,我们私下还是朋友,但在台面上,我们得保持距离了。

48岁,黄晓明该“自私”一点了

黄晓明的困境,是一个典型的“中国式老好人”的困境。

他总想让所有人都满意,总想照顾到每一个人的情绪,结果,却让自己活成了一个面目模糊的“四不像”。

他想当个好演员,却狠不下心拒绝烂片。

他想当个好男人,却处理不好感情带来的负面影响。

他想当个好大哥,却发现自己的“人情”,在新规则面前一文不值。

48岁,对一个男演员来说,本该是黄金年龄。可黄晓明,却站在了一个无比尴尬的十字路口。

那场冷清的生日,不是坏事,反而是一个强烈的信号。它在告诉黄晓明:别再想着讨好全世界了。

他现在最该做的,是学着“自私”一点。

为自己的作品自私,爱惜羽毛,果断拒绝烂戏。为自己的形象自私,远离争议,守住一个演员的本分。

当一个“好人”,不如当一个“好演员”。

在娱乐圈这个名利场,你最好的“人品”,就是你那一部部实打实的好作品。