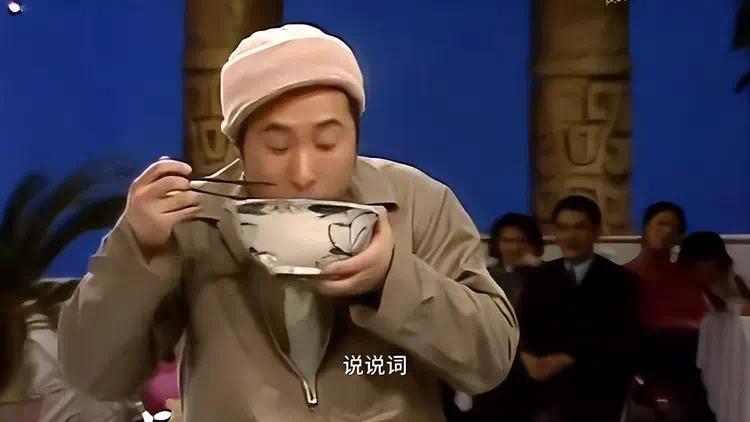

片场里,71岁的陈佩斯盯着监视器,眼圈红了,一旁站着黄渤、姜武这些平时在红毯上风光无限的影帝们。

一个连国家级奖项都没拿过的老头子,竟然让这帮拿奖拿到手软的大咖们如此敬畏。

这次71岁陈佩斯再次让世界刮目相看!

作者-山

颠覆成功定义的艺术传奇

说实话,这事儿真的挺让人震撼的。在这个奖项满天飞的娱乐圈,陈佩斯就像个异类。

他没有一级演员的头衔,没有国家级表演奖的认可,甚至连个像样的官方荣誉都没沾过边儿。

可就是这样一个"三无"老人,却让黄渤、姜武这些金马奖影帝们心甘情愿排队给他当配角。

更有意思的是,当电影《戏台》的演员名单一公布,忙着给流量明星打榜、争番位的娱乐圈,突然就安静了不少。

这种安静不是冷漠,而是一种发自内心的敬畏。就像学生遇到真正的老师,自然而然地收起了嬉闹。

话剧《戏台》从2015年首演到现在,350余场演出,足迹遍布全球70个城市。

连倪萍去看话剧都得托关系才能抢到四张票,剧场里坐得满满当当,散场时愣是没人提前走。

观众用脚投的票,比什么金杯银杯都实在。这就是陈佩斯的真实实力。

在这个流量当道的时代,他用最朴素的方式证明了什么叫真正的艺术家。

不是奖项成就了艺术家,而是艺术家的品格定义了真正的成功。

用71年诠释什么叫工匠精神

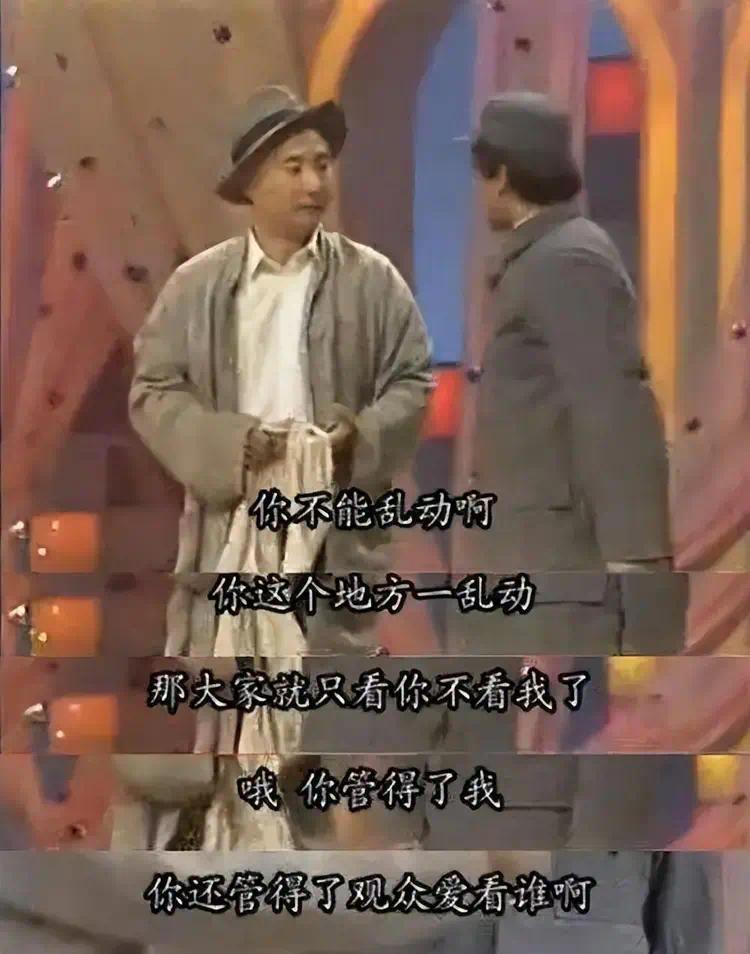

话说回来,这老爷子凭什么有这样的魅力?答案就藏在他对"戏"这个字的理解里。

排练《戏台》时,为让演员找准民国戏班的步态,他带着大家观摩京剧武生训练。

为确定一件水衣子的蓝色,剧组推翻重做三次。这种小事其实在观众眼里区别不大。

可在他眼里戏比天大,他就是要认真。71岁了,依旧对戏台保持真诚。

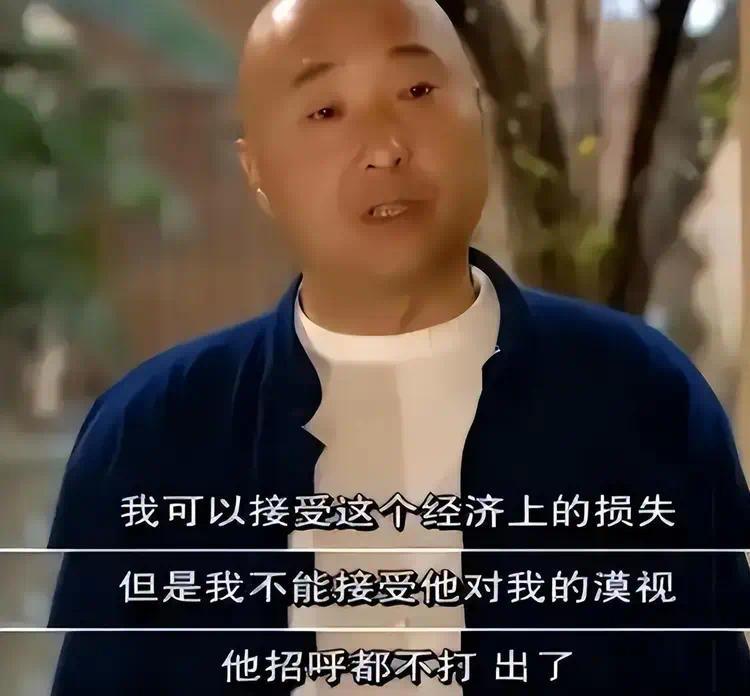

就像是他对这场电影的期待一样,他投资上亿,破釜沉舟只是为了让更多的人看到话剧。

在片场的陈佩斯看着拍出来的戏,一边点头一边说着"太心酸了"。

说着说着眼泪就掉下来,随后把眼泪擦干,转头又笑起来。或许这一哭一笑之间,他想起了30年前那个在台上表演小品的自己。

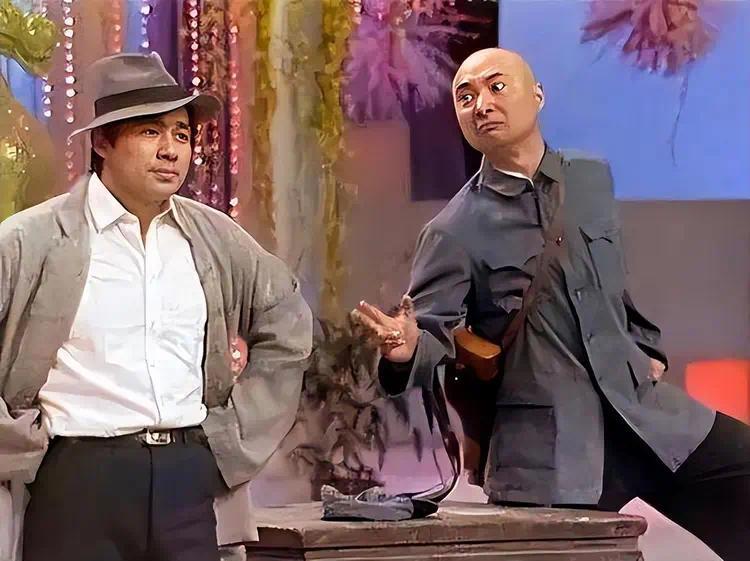

从1984年春晚的《吃面条》让他一炮而红,到1998年因为版权官司离开央视舞台。

那场官司他赢了,拿到33万赔偿,可代价是整个"江湖"好像都对他关上了门。

演出没人请了,合作的朋友也疏远了,连老伙计朱时茂,也渐渐走得远了。

最难的时候,他和妻子一头扎进了河北的荒山里,两口子包下万亩山地,当起了果农。

昔日舞台上逗乐全国的笑星,成了满手老茧的农民,浇水施肥,跟着日头过日子。

从小品王到话剧大师的华丽转身

这样的事儿,在咱们这个圈子里可不多见。当年他离开央视那个大舞台,很多人都以为,这位喜剧之王算是"倒"了。

谁能料到,他在山沟沟里种出了甜石榴,在冷冷清清的话剧舞台上浇灌出了参天大树。

2001年,《托儿》刚出来那会儿,台下稀稀拉拉没几个人,他把家底全押上了。

没钱搞宣传,就靠观众口口相传硬扛。这部戏,一口气演了十五年,场场爆满,成了话剧圈里的一个传说。

如今,陈佩斯早已不是"小品王"能定义的。他创立的大道文化培养出200多位话剧演员。

编写的《喜剧表演理论》成了中戏教材,带着《戏台》三部曲走进高校,在台上侃侃而谈讲着喜剧的力量。

四年前父子俩首次同台主演《惊梦》,令人震惊的是门票开售一小时就突破百万票房。

这个数字背后,是观众对真正艺术的渴望,也是对陈佩斯这个名字的信任。

连90后观众连刷12场,在豆瓣写下:"原来喜剧可以这么有分量。"

看看现在这年头,流量当道,抠图、替身、烂片满天飞,多少明星拍戏连词儿都懒得背。

再看看陈佩斯,七十多了,押上全部家当,就为一个镜头的质感,能较真到去借文物。

看着画面不够完美,能当着人面掉眼泪。他这哪是在拍电影?分明是用自个儿的命,在践行"戏比天大"这四个沉甸甸的字。

一个人的坚持照见整个行业的浮躁

说到底,陈佩斯这现象说明了啥?说明观众的眼睛是雪亮的,真金不怕火炼。

在这个快节奏、重流量的时代,像陈佩斯这样的艺术家将变得越来越珍贵。

市场终将回归理性,那些真正用心做内容的人,迟早会得到应有的尊重和认可。

黄渤、姜武这些实力派,全来了!不是为了那点片酬,纯粹是冲着对这位"干净人儿"的敬重。

他用十年话剧功底,给浮躁的电影圈上了一课。什么叫专业?什么叫敬业?什么叫艺术家的品格?

年轻的演员们看到了榜样,观众们看到了希望,整个行业看到了正确的方向。

艺术这回事,从来不怕晚,就怕不较真。陈佩斯用大半生证明:真正的热爱,能让面条成经典。

能让荒地长石榴,更能让戏台从剧场火到银幕。至于未来,这个71岁还在片场擦眼泪又笑出声的老顽童。

大概早就把答案藏进了那句"戏比天大"。在浮躁的时代里,他就像一剂清凉剂,洒在这个啥都讲"快"、讲"利"的时代脸上。

真正的艺术家不需要外在的认可,作品和观众的认可就是最高荣誉。没奖杯?没关系,观众的笑声和那雷动的掌声,就是最高的奖赏。

没职称?更无所谓,看看他带出来的那些学生,再看看他脚上那双接地气的九块九豆豆鞋,里头藏着的,才是一个真正艺术家的本色。

娱乐圈的喧嚣热闹,从来没停过,但总有一些人,用大半辈子的坚持,能让那份浮躁暂时"静音"。

结语

一句话,真正的成功不在于拿了多少奖,而在于有多少人打心眼里服你。陈佩斯用71年的人生告诉我们:干净地做人,认真地做事。

时间会给出最公正的答案。这个浮躁的时代,像他这样的艺术家会越来越珍贵。好戏,永远在后头。